在肿瘤治疗的赛道上,免疫检查点抑制剂像是一股“追光者”——不断把希望的灯火推向更早期、更具治愈潜力的战场。

今年6月,在芝加哥举行的2025 ASCO年会上,一项名为ATOMIC的Ⅲ期研究令胃肠道肿瘤领域沸腾:将PD-L1抑制剂阿替利珠单抗(Atezolizumab)融入标准辅助化疗(mFOLFOX6)后,Ⅲ期dMMR结肠癌患者3年无病生存率从76.6%提升到86.4%,复发或死亡风险相对下降整整一半。

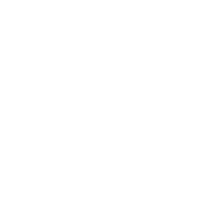

对中国每年逾50万新发的肠癌患者而言,这一发现不仅是一条振奋人心的新闻,更可能改变未来治疗版图。

里程碑式的ATOMIC试验:把“隐形盲区”变成“可攻高地”

为了让数据不再冰冷,我们先做一道“时间算术”——传统化疗后,Ⅲ期dMMR结肠癌患者平均每4人中就有1人会在3年内复发;而加入阿替利珠单抗后,每7人里才有1人复发。

换句话说,如果把712名受试者比作712盏蜡烛,新方案为近70盏本该熄灭的烛火挡住了风。

为何效果如此显著?

研究者指出,dMMR肿瘤天然突变负荷高,像“披着荧光背心”的细胞,更容易被免疫系统识别。然而,传统化疗对这类肿瘤并不友好;ATOMIC试验则用免疫+化疗的“双擎”模式,既扫清微转移细胞,又激活长期免疫记忆,于是复发率大幅降低。

值得一提的是,获益在不同年龄段、T/N分期乃至高低危分层中几乎“雨露均沾”——这意味着,从30岁早发患者到80岁晚期患者,都有望从中受益。

dMMR究竟是什么?一把打开免疫应答“保险柜”的钥匙

基因错配修复缺陷(dMMR)可以想象成细胞里的“文字校对员”下岗:

DNA复制错误无法及时纠正,因而生成大量“错别字”。这些错别字(新抗原)在显微镜下虽不可见,却像夜空中最亮的星,迅速吸引T细胞围剿。

(来源:摄图网)

阿替利珠单抗的作用是解除PD-L1与PD-1间的“刹车”,让免疫细胞火力全开——这也解释了为什么dMMR肿瘤对免疫治疗更敏感。

然而,dMMR只占结直肠癌整体的10%-15%左右,在中国人群中可能更低,属于典型的“小而难”亚型。

但正因为患者基数不算庞大,过去在辅助治疗阶段缺乏高质量证据,ATOMIC的诞生才弥足珍贵。

中国dMMR结肠癌治疗现状:离“早期免疫”还有几步?

1.检测率仍待提高

国内多中心研究提示,基层医院对dMMR/MSI检测的覆盖不到30%,许多早期患者手术后并未完成分子分型,错失精准治疗窗口。

2.指南已“松土”,等待“播种”

《中国恶性肿瘤整合诊治指南—结肠癌(2024版)》已将免疫治疗写入dMMR/MSI-H章节,并鼓励将其纳入术后决策参考。但目前应用多集中在转移或复发阶段,辅助治疗尚无国内PD-1/L1药物获批适应证。

(来源:摄图网)

3.药物可及与医保议价

国产PD-1(如信迪利单抗、特瑞普利单抗等)已在IV期MSI-H/dMMR胃肠道肿瘤中获得批准,价格随集采持续下降;一旦阿替利珠单抗或其他本土药物完成适应证拓展,“外用贴膏”就可能变成“家常佐料”。

4.真实世界基础建设

从推广MMR/IHC或MSI-PCR/NGS检测,到培养“外科—内科—病理—分子”多学科小组,中国正经历“精检+精治”时代的阵痛:人才、实验平台、支付机制都需同步升级。

潜在价值几何?——患者、医生、医保的共同算术

以下从四个维度,来看看ATOMIC研究成果的潜在价值。

患者角度:3年无病生存期提高近10个百分点,意味着多出一个“治愈窗口”。对于青年患者,这相当于在人生长跑中提前加了一份“保险”;对于老年患者,则可能意味着避免二次化疗带来的脆弱期。

医疗系统:每一次局部或远处复发,都可能触发再次手术、放化疗甚至靶向治疗,直接成本可达数十万元。若免疫辅助方案让一半复发概率“蒸发”,中长期节省的资源将很可观。

医保/商保:免疫药物前期支出高,但若能换来长期生存且减少后续治疗,按“总成本”衡量并非天文数字。未来可通过分层报销或风险共担模式,让真正符合dMMR生物标志物的患者优先受益。

公共健康层面:随着dMMR检测常规化,还可兼顾Lynch(林奇)综合征家系筛查,防癌从“治病”前移到“治未病”。

(来源:摄图网)

结语:

如果说传统辅助化疗是一把“扫帚”,阿替利珠单抗就是那台“智能吸尘器”——它不仅清扫地面,还能感知并锁定隐藏在地毯深处的灰尘。

ATOMIC试验用确凿数据告诉我们:当现代免疫学与精准分子分型联手,结肠癌复发这条“灰线”真的可以被抹淡。

对于中国患者,现在关键的不是等待药品审批的钟声,而是主动完成dMMR/MSI检测,与医生共同规划下一步。当检测成为常态、免疫药物价廉可及,今天的“突破”就将化作明天的“日常”。

让我们拭目以待,也携手推动——因为治愈曲线的每一次抬升,都是一个家庭重获烟火气的回声。

参考来源:

https://www.primetherapeutics.com/oncology-insights-july-2025

【盛诺一家】成立于2011年,是国内权威的海外医疗咨询服务机构,提供出国看病、全球专家远程咨询、日本体检等服务。

海外医疗服务为什么选择盛诺一家?

- 与美、日、英近 50家 顶级医院官方签约合作

- 服务团队 70% 具医学背景,专业可靠

- 全球 15个 服务中心,全流程一站式服务

- 医疗费用享 5%-40% 专属折扣

- 60%客户通过老客户推荐,满意度高达 99%

如果您或家人想了解海外就医方案?

📞 请拨打免费咨询热线:400-855-7089 或通过

🌐 盛诺一家官网 预约咨询,获取专业建议,开启全球精准医疗之路。