随着国人健康意识的增强,体检成为一种常见的疾病预防方式。但是,很多人体检后却陷入茫然:面对体检检出的那些异常,我该怎么处理?

(来源:摄图网)

其中,非常典型的两种“异常”,就是结节和息肉。因为,这两种异常,都可能发展为癌前病变。

人一旦上了年纪,或多或少都有一些健康问题,肺结节、乳腺结节、甲状腺结节;肠息肉、胃息肉、胆囊息肉……似乎,总有一款会找上你。

躲不过的中年健康危机

结节、息肉发病率高企

古人说四十不惑,如今,却演变成了中年健康危机。

2019年,复旦大学附属中山医院白春学教授做客人民网时介绍,在中国40岁以上的5.5亿人口中,肺结节患病率约为20%。也就是说,我国有1亿40岁以上的肺结节患者!其中,5%-10%可能是肺癌。

(来源:人民网)

对外,对于女性更为关注的乳腺结节,在一份对河南省部分地区医院及体检中心收集到的740份调查问卷统计研究中发现,乳腺结节的发病率达42.03%,部分结节有发展为乳腺癌的可能。

胃肠道息肉在体检中同样很常见,几乎每三个体检者中,就有一人发现胃肠道息肉。且其危险性很高,被称为“定时炸弹”。据人民日报报道,研究显示,80%左右的大肠癌是由息肉恶变而来的。

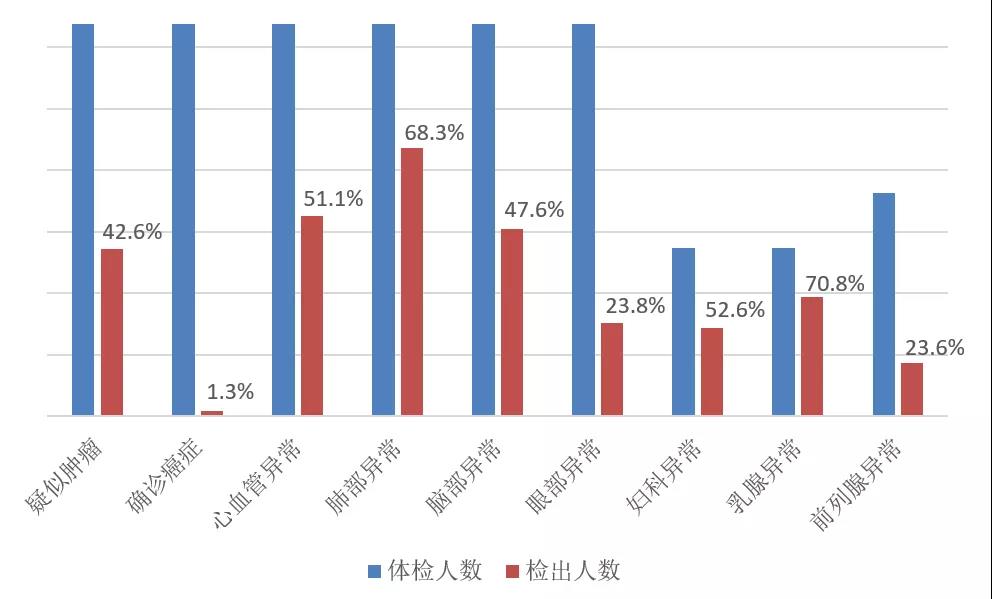

对此,盛诺一家深有感触。在新冠疫情爆发前的2019年,我们服务了277位赴日体检客户。其中,发现肿瘤标志物升高或检出结节、息肉等可疑病变的,占比42.6%。

这意味着,几乎有近半的体检客户,需要警惕癌症的发生。

盛诺一家2019年体检服务数据

体检发现结节、息肉

我们究竟该怎么处理?

结节、息肉的发病率这么高,躲是躲不过去的。那么,我们该如何应对呢?

对于结节和息肉,目前几乎没有什么药物可以治疗,应对手段主要集中在手术切除或定期随访上。

关于什么情况下需要手术切除,什么情况下可以定期随访,随着诊疗经验的积累,医生们已经形成了一定的共识。如2015年我国头部《肺部结节诊治中国专家共识》正式发布,并在2018年进行了修订。

修订后的《共识》对不同类型肺结节的评估和处理流程、临床管理流程等进行了规范。如对亚实性肺结节中的孤立性纯磨玻璃结节,《共识》推荐:

直径≤5mm时,只需要6个月影像随访,之后行胸部CT年度随访;

直径>5mm但<10mm时,需3个月影像随访,无变化则年度常规随访;

直径>10mm,就需要考虑非手术活检或者手术切除。

(来源:摄图网)

这已经是非常详实的处理方案推荐了。但是在实际诊疗过程中,往往需要考虑得更加全面。比如下面这两个案例:

案例一:

一名25岁的女患者,体检发现了一个4mm的肺结节。尽管结节不大,但医生根据计算机图像处理和肺结节早期诊断的经验,发现患者肺结节连接有血管,疑似肺癌癌前病变。手术后,结果印证了诊断是对的。

案例二:

一位60多岁的男患者,双肺都出现了比较大的结节,直径接近20mm。虽然结节很大,但医生发现这个病人可能是由于口腔细菌吸入肺部后,被肺部细胞吞噬,在细胞内形成了炎症反应。经过两个月的精准治疗,病人获得痊愈。

我们不能把希望全部寄托在遇到高明、细致的医生,对普通大众来说,学习、掌握更多的结节、息肉以及癌症相关知识,才能在关键时候拥有一定的判断能力,尽可能地把握住自己的命运。

我们为什么会得结节、息肉?

检出后该怎么处理?

哪些特征的结节和息肉癌症倾向更高?

切除后就万事大吉了吗?

未切除的结节、息肉又该如何随访?

……

9月16日晚,盛诺一家健康事业部医学总监冯国婷女士,将在盛诺直播间分享自己十多年的三甲医院临床实践经验,及医疗级体检咨询服务经验,为您深度解读各类结节、息肉产生的风险因素及处理方法。

【盛诺一家】成立于2011年,是国内权威的海外医疗咨询服务机构,提供出国看病、全球专家远程咨询、日本体检等服务。

海外医疗服务为什么选择盛诺一家?

- 与美、日、英近 50家 顶级医院官方签约合作

- 服务团队 70% 具医学背景,专业可靠

- 全球 15个 服务中心,全流程一站式服务

- 医疗费用享 5%-40% 专属折扣

- 60%客户通过老客户推荐,满意度高达 99%

如果您或家人想了解海外就医方案?

📞 请拨打免费咨询热线:400-855-7089 或通过

🌐 盛诺一家官网 预约咨询,获取专业建议,开启全球精准医疗之路。