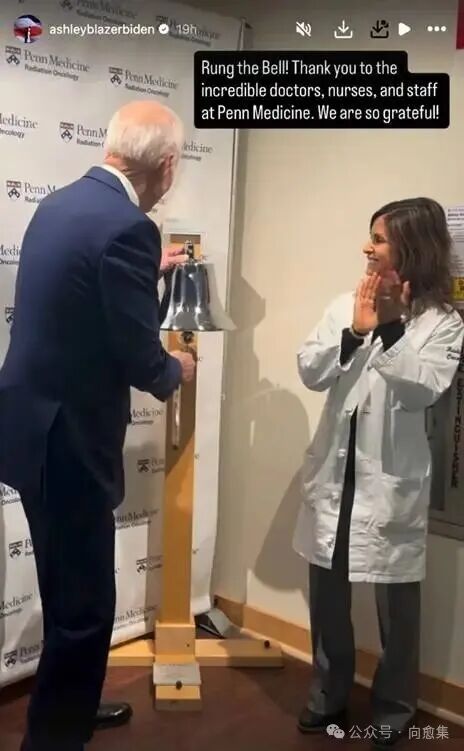

这几天,一段“82岁的拜登在医院敲钟”的视频登上热搜:蓝色西装、微笑致意、家人环绕,钟声清脆,医护鼓掌。

(来源:People网站)

很多人被这个瞬间触动,也有人困惑:敲钟=治愈吗?为什么有人敲钟后还要继续治疗?

——如果把抗癌比作一场漫长航行,医院的“敲钟”,更像在暴风雨里发现了一块坚实的补给岛:不是终点,却是值得纪念的阶段性抵达。

根据美国People(《人物》杂志)网站的报道,拜登完成了一轮放射治疗后,在家人陪同下“敲钟”庆祝——这一仪式起源于美国MD安德森癌症中心,1996年由一位海军上将患者发起,后来在全美乃至全球肿瘤中心广泛流传。

(来源:chron网站)

同期多家媒体也证实拜登在10月20日完成该阶段放疗,地点在宾大医学中心的放射肿瘤科。

今天,我们就借“钟声”为引,从三个问题出发,把这件事讲透:

“敲钟”究竟在庆祝什么?

为什么说完成一轮放疗≠治愈,但依然值得庆祝?

这件事能给中国患者和家属带来哪些实用启发?

“敲钟”是肿瘤治疗的“阶段性毕业礼”,不是“总决赛夺冠”

在很多顶尖癌症中心,患者完成一个重要治疗阶段(比如一轮放疗或化疗)后,会在病区挂起的黄铜钟前,拉下绳索敲三下,并齐诵一段短诗:

“Ring this bell / Three times well / … / My treatment’s done / … / I am on my way!”

——译意是“我走完了这一个阶段,我要继续上路了”。

这段诗句就刻在MD安德森的纪念牌上,向捐钟的海军上将Irve Le Moyne致敬。其历史溯源可在MD安德森官方科普与多家机构资料中得到印证。

患者在MD安德森敲钟的场景(来源:MD安德森官网)

对拜登而言,“敲钟”意味着完成一轮放疗,医生对阶段目标的达成感到满意,家属和医护共同给出心理上的“里程碑”鼓励——

但这不是“宣布治愈”的现场发布会。

《人物》稿件清楚写到:他的肿瘤属于“激素敏感型的侵袭性前列腺癌,已发生骨转移”,先前家属也谈到“能治疗,但不意味着可治愈”。媒体报道也提到“是否需要追加治疗尚未确定”。

把这放在更大的医疗语境里理解就很清楚了:现代肿瘤治疗强调“分段作战、长期管理”。完成放疗,可能意味着某一处(或某一批)病灶得到有效控制,症状改善,下一步可转入维持治疗、内分泌治疗、再次评估或进入临床试验等。

它像一场多阶段马拉松中的“补给点冲线”,当然值得一阵掌声。

我们此前在“向愈集”的文章中也反复强调:把癌症当慢病来管理,阶段目标一个个拆解,远比“孤注一掷”的一次性手术或“一招制敌”的单药神话更接近真实世界。

为什么“完成放疗≠治愈”,但仍是关键胜利?

第一,肿瘤的治疗路径本来就是“组合拳”。

以前列腺癌为例,局限期可以以手术或放疗为主;一旦出现远处转移,系统治疗(如激素抑制、化疗、靶向、放疗合并等)成为主体,治疗目标从“根治”转向“长期带瘤生存、延缓进展、提高生活质量”。

拜登“敲钟”的背后,是他综合方案的一部分而非全部。媒体对其“激素敏感”状态的描述,正说明了“以药物为底、影像引导的局部放疗为翼”的思路。

(来源:People网站)

第二,阶段性仪式能显著提升依从性与心理韧性。

对许多患者和家庭来说,治疗像在雾中行舟,看不见终点,容易在“看不到希望”的时刻泄气。医院用“敲钟”把漫长的过程切成若干“可胜阶段”,给出情绪上的“正反馈”。

包括宾大在内的不少中心,近年还在反思如何让“钟声”更具包容性:不仅庆祝“结束”,也鼓励患者为自己每个“里程碑”喝彩,避免让仍需长期治疗的人感到被排除在外。

第三,阶段胜利也能为下一步治疗创造条件。

完成一轮放疗,意味着局部负担减轻、疼痛控制、骨相关事件风险下降、炎症指标改善等多重收益;这既利于“体能窗口”的恢复,也能让医生基于新的影像与指标,重新校准后续节奏。

我们在既往案例中多次看到:恰当的阶段性策略,常常比“猛攻到底”更能换来长期的稳态。

从拜登“敲钟”,给中国患者的三条就医提示

提示一:把“完成一个阶段”与“彻底治愈”分开看。

很多误解,源于把“阶段性胜利”错当“终局胜利”。医生不会仅凭一次影像或一次指标就宣布“治愈”;更科学的做法是:按计划随访、重复评估、必要时二次会诊,避免情绪一松就延误后续治疗窗口。

我们在过往文章中强调过:确诊—分期—多学科讨论,是任何重大决策(包括是否手术)的必经之路。

提示二:把“团队作战”当作基线,而不是奢侈。

拜登一路的治疗与护理,背后是一个稳定的多学科团队在“接力”。

对普通患者来说,未必都能直达“超级中心”,但可以尽量在本地构建“简化版MDT”:至少让肿瘤内科、外科、放疗科、影像科、病理科“同屏沟通”,必要时寻求第二诊疗意见,很多“误伤”就能避免。

我们在多篇文章和真实案例中见过:一次中外联合会诊,可能就改变了药物选择、手术顺序,甚至生存结局。

提示三:别把“快刀”当“妙手”。

公众对手术的“迷信”,在乳腺癌等疾病上尤其典型——可保乳却大面积切除,不仅伤身,长期并发症与心理创伤也巨大。真实世界数据提示:很多肿瘤的策略并非“立刻动刀”,而是“诊断更清楚后再动刀”。

(来源:AI生成)

我们曾引用过约翰霍普金斯的大样本研究:确诊后3-6周手术的结肠癌患者,5年总生存优于1-3周手术;III期在9周内手术总体无差异。这恰恰说明了“把事情做对,比做得快更重要”。

同时,盲目手术、过度切除所造成的身体与心理后果,也在国内外数据与个案中反复被证明。

名人效应之外:我们为什么更该关注“系统能力”

很多人会问:名人当然能得到更好的医疗,普通人学不来。

其实,差距恰恰不只在“刀口”,更在“流程”。美国一些癌症中心把“术前评估—术中协作—术后护理—复查随访”做成了“全链条标准作业”,因此患者恢复更快、住院更短、并发症更少。

我们曾在走访中对比过中美差异:同样是乳腺肿块切除,美国病人常常术后数小时出院,一部分源于严格的质量控制与更成熟的围手术期管理。 当这种“系统能力”在更多医院落地,才是对所有患者有意义的“名人效应转化”。

此外,拜登“敲钟”的钟声里,还有制度的回响。

作为“抗癌登月”计划的倡导者,拜登曾在任内推动重启这项国家级工程,提出在未来25年把癌症死亡率减半的目标,这种“国家—医院—个人”多层协同,正是现代抗癌的底色。

(来源:People网站)

结语:把“钟声”变成“方法”

钟声会沉寂,治疗要继续。

对每一个与癌症相遇的人来说,该被记住的不是视频里的掌声,而是下面这套可复制的方法论:

把治疗拆成阶段,允许自己庆祝每一个阶段性胜利;

把医生从“单兵作战”升级为“团队合奏”,必要时做一次高质量的多学科第二诊疗意见;

把“匆忙动刀”,让位于“正确的治疗顺序与策略”,用耐心换取长期生存与生活质量。

愿更多中国家庭,学会在自己的治疗旅程里“制作钟声”,在科学、冷静与互相支持中,稳稳地走向下一段航程。

参考来源:

https://people.com/joe-biden-rings-the-bell-after-completing-radiation-treatment-for-cancer-11834024

【盛诺一家】成立于2011年,是国内权威的海外医疗咨询服务机构,提供出国看病、全球专家远程咨询、日本体检等服务。

海外医疗服务为什么选择盛诺一家?

- 与美、日、英近 50家 顶级医院官方签约合作

- 服务团队 70% 具医学背景,专业可靠

- 全球 15个 服务中心,全流程一站式服务

- 医疗费用享 5%-40% 专属折扣

- 60%客户通过老客户推荐,满意度高达 99%

如果您或家人想了解海外就医方案?

📞 请拨打免费咨询热线:400-855-7089 或通过

🌐 盛诺一家官网 预约咨询,获取专业建议,开启全球精准医疗之路。